Author Archive

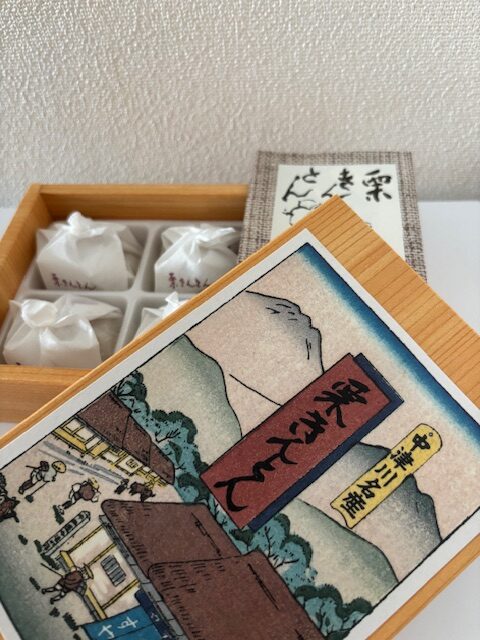

M様のお心遣いに感謝申し上げます。

天白区のM様より、「栗きんとん本家 すや 本店」の栗きんとんを頂戴いたしました。

可愛らしい形の中にしっかりとした栗の粒が入っており、

所員一同、大変おいしくいただきました。

M様のお心遣いに、心より感謝申し上げます。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

C様のお心遣いに感謝申し上げます。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

S様のお心遣いに感謝申し上げます。

天白区のS様からキャラメルとクルミのバランスが絶妙なお菓子をいただきました。

冷やしてもおいしく、食べやすい一口サイズでおやつにぴったりです。

所員一同、S様のお心遣いに感謝しております。

今後も弊所でお役に立てる事がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

M様のお心遣いに感謝申し上げます。

天白区のM様から、しっとりとしたワッフル生地でサンドされた焼き菓子を頂戴しました。

所員みんなで分け合いながら、M様のお心遣いに感謝しております。

今後も弊所でお役に立てる事がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

I様のお心遣いに感謝申し上げます。

名東区のI様からシナモンの風味がアクセントの焼き菓子を頂戴しました。

猛暑の中、わざわざご丁寧にお越しいただきありがとうございました。

所員みんなで分け合いながら、I様のお心遣いに感謝しております。

今後も弊所でお役に立てる事がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

M様のお心遣いに感謝申し上げます。

天白区のM様から砂のようにほどけるメープルクッキーを頂戴しました。

エレガントなあしらいを施したパッケージも素敵です。

所員みんなで分け合いながら、M様のお心遣いに感謝しています。

今後も弊所でお役に立てる事がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

O様のお心遣いに感謝申し上げます。

西区のO様から、さまざまな味が楽しめる果実スムージを頂戴しました。

所員みんなで分け合いながら、O様のお心遣いに感謝しております。

今後も弊所でお役に立てる事がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

T様のお心遣いに感謝申し上げます。

天白区のT様から、カラフルでさまざまな味を楽しめるフルーツゼリーを頂戴しました。

所員みんなで分け合いながら、T様のお心遣いに感謝しております。

今後も弊所でお役に立てる事がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

いちえ司法書士事務所の看板を設置しました!

このたび、「いちえ司法書士事務所」の看板を設置いたしました!

場所は、天白スポーツセンター南の交差点に面した月極駐車場です。

当事務所が入っている建物では看板の設置が認められていないため、建物横の駐車場スペースを活用して設置しております。

ちょうど、街路樹の撤去により視界が開けたこと、また看板スペースに空きが出たことも重なり、このタイミングでの設置となりました。

ご来所の際は、新しく設置した看板を目印にお越しいただけますと幸いです。

今後とも、いちえ司法書士事務所をよろしくお願い申し上げます。

- 完全予約制で、他の相談者と顔を合わせる心配がありません

- プライバシーに配慮した個室の面談室で、デリケートなご相談も安心

- 地下鉄植田駅3番出口より徒歩3分の便利な立地

- 親しみやすい女性司法書士が丁寧に対応

- 事前に見積書を提示し、登記費用を明確にご説明

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

亡くなった人の戸籍謄本はなぜ必要なのか?司法書士がわかりやすく解説

人が亡くなると、残された遺族はさまざまな手続きを行わなければなりません。

その手続きを始めるために必要になるのが亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本です。相続手続きの第一歩は戸籍謄本の取得から始まります。弊所へ相談にお越しになる相続人の方々のなかには

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要と言われたが、取り方がわからない

- 家族のうち誰が相続人になるのかわからない

- 仕事で休みが取れず平日に役所に行けない

- 戸籍謄本の読み方が難しい

- 戸籍謄本を集めてみたが、不足していると言われた

など、このような声をよく耳にします。

今回は、

- 亡くなった人の戸籍謄本はなぜ必要なのか?

- 自分で戸籍謄本を集める事は困難なのか?

このような疑問に相続登記を専門とする司法書士がお答えしていきます。

戸籍謄本とは?

「戸籍謄本」(全部事項証明書)は、その戸籍に記載されているすべての人の情報を写した公的な証明書です。本籍地の市区町村役場で取得することができます。

- 本籍、氏名、生年月日

- 父母の氏名、続柄

- 婚姻・離婚の履歴

- 子どもの出生

- 転籍や死亡の記録

戸籍謄本には以上のような情報が記載されています。

相続手続きには、なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか?

銀行口座の解約手続きや、不動産の名義変更(相続登記)では、亡くなった人(被相続人)の法定相続人が誰であるかを証明する必要があります。相続人を証明するためには「亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を確認する事で以下のような事実が分かります。

- 被相続人の婚姻歴や離婚歴

- 被相続人の子どもの有無

- 被相続人が認知した子どもの有無

- すでに亡くなっている相続人の有無

例えば、離婚歴があり前の配偶者との間に子がいる場合は、その子も相続人になります。 つまり、亡くなった人の人生全体を把握しないと、法定相続人を確定できないというわけです。戸籍が必要となる最大の理由は、「誰が相続人なのか」を正確に把握・証明するためです。

「出生から死亡までの戸籍」とは何を指すのか?

戸籍謄本を取得する場合に「出生から死亡まで」と言われると、1通で済むと思われるかもしれません。しかし、実際は複数の戸籍が必要になりますのでご注意ください。

なぜ複数必要なのか?

日本の戸籍制度は昭和・平成・令和での改正があり、何度も変更されています。そのため、古い戸籍(「改製原戸籍」「除籍謄本」など)と新しい戸籍をつなぎ合わせて確認する必要があります。

具体的に必要なもの

1.被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

2.相続人の現在の戸籍

仮に3回転籍していた場合、最低でも4通の戸籍が必要になります。

戸籍謄本の収集は「思っているより大変」

実際にご自分で戸籍謄本を集めようとすると、思いのほか時間も手間もかかることに驚かれる人が多いです。

本籍地が複数にまたがる

これまでは戸籍謄本を取得する場合、「本籍地」のある役所でしか取れませんでした。本籍が転籍している場合は、各本籍地の役所の窓口又は郵送で請求する必要がありました。ですが、2024年3月に始まった「戸籍の広域交付制度」によって、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本を取得できるようになりました。この制度の開始により、郵送請求のやり取りが不要になり、戸籍謄本を取得するまでの時間が短縮になりました。複数の戸籍謄本をまとめて請求でき、窓口で確認できるため書類の不備にも対応できますのでスピード感も上がりました。

詳しくは法務省のホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」を参照ください。しかし、注意点もあります。戸籍謄本を取得できる人は「本人・配偶者・直系親族」に限られ、ご自分で役所に行く必要があります。また、司法書士などの専門家が代理で取得することはできません。司法書士が職務上請求で戸籍謄本を取得する場合は、従来どおりの本籍地の役所に直接請求することになります(2025年5月時点)。

改正された戸籍謄本が読みにくい

特に昭和の古い戸籍(いわゆる「縦書きの戸籍」)は、手書きや旧字体で記載されており、読み取りが困難に感じる方が多くいます。

戸籍謄本が「全部そろったのか」自分では判断できない

ご自分で戸籍謄本を取得しても、「これで足りているのか?」という疑問や不安を持つ相続人もいます。不足があると、相続手続きが進まなくなります。

まとめ

2024年3月1日から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の「広域交付制度」が全国で開始されたことで、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本の取得がしやすくなり相続人にとっては煩雑さが軽減されました。相続による不動産の名義変更(相続登記)を放置していた相続人も、この機会に手続きすることをお勧めします。相続登記は2024年4月から「義務化」されています。過料の対象になる場合もありますのでご注意ください。

詳しくは法務省のホームページ「【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記!」を参照ください。

相続人を確定するためには、出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、確認していくため、時間も労力もかかります。

- 戸籍をどこから取り寄せればいいのか分からない

- どこまでの分を集めるのかわからない

- 戸籍の読み方がわからない

- 何が必要かわからない

このような場合は、いちえ司法書士事務所にご相談ください。見落としやミスがあると、相続手続きが進まない状態になります。相続による不動産の名義変更(相続登記)のご依頼を受けた場合、司法書士の職権で相続人に代わって亡くなった人(被相続人)及び相続人の戸籍を請求することが可能です。相続登記を専門とする司法書士が相続人の状況に応じた最適なサポートを行い、スムーズで安心できる相続手続きへと導きます。

お問い合わせ・ご相談はこちら

亡くなった人の戸籍謄本の取得や相続による不動産の名義変更でお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談から登記完了まで司法書士が直接、対応いたします。

受付日時:平日 9:00~18:00(定休日:土・日・祝日)

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。

不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。

市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。

相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。